ずっと健康な歯を保つために

兵庫県明石市の訪問歯科は

アップル歯科へ

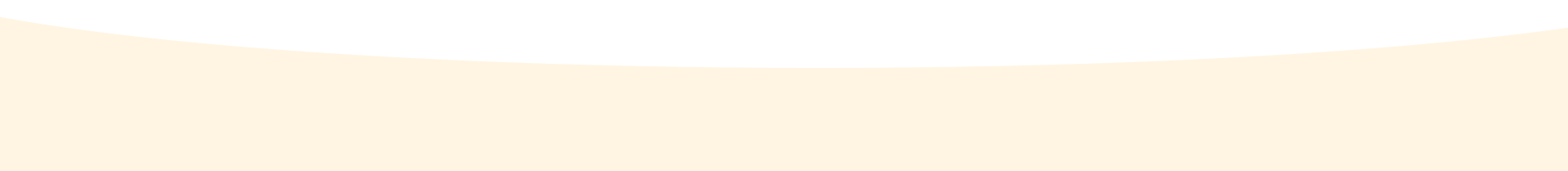

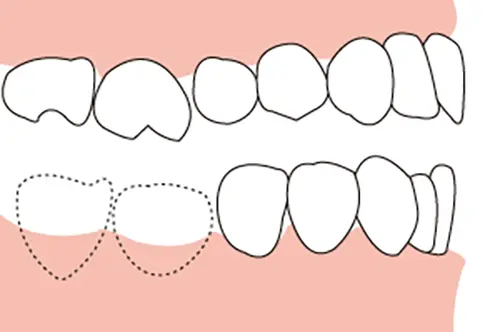

義歯治療は、加齢や虫歯、歯周病などにより歯が失われたとき、その機能や顔だちを義歯(入れ歯)により回復する治療です。義歯には、失った歯の数や場所により、大きく2種類に分けられます。

全部床義歯

全ての歯を失った場合に用いられます。

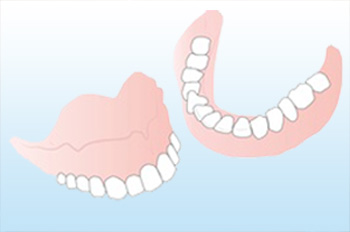

部分床義歯

部分的に歯を失った場合に用いられます。残った歯に針金をひっかけて固定します。

義歯の心構え

義歯を作られる際、「義歯を入れればすぐに噛める!」といったお考えは、 少し危険な考えかもしれません。 新しく作られた義歯は、新しい靴のようなもので、 初めは違和感や発音のしづらさとの戦いになります。サイズのあった靴を購入した場合も、靴擦れを起こしたりするのと同様に、義歯も粘膜に痛いところが出てきたりすることがあります。

患者様に、義歯に慣れる覚悟をしていただき、できるだけ不快な症状を取り除いていくことで、おいしくものを食べることのできる義歯の完成となります。

明石アップル歯科では、義歯の違和感を解消するための義歯の種類をそろえております。

あなたににぴったりの義歯を一緒に考えていきましょう。

歯の治療はしみるような独特の痛みが苦手という方も多いと思います。それどころか、小さな頃の歯医者に対するトラウマから歯医者に通えなくなったという人も少なくありません。

従来の歯科医院では治療することが第一で、患者様の気持ちや痛みは二の次だったところもあったのかもしれません。当院ではできるだけ痛みを少なくできるように、複数の取り組みをしております。

麻酔針を刺す時の「チクッ」という痛みが苦手な方も多いと思います。アップル歯科では局所麻酔(麻酔注射)の前に表面麻酔をして、皮膚に麻酔を染み込ませることで針を刺すときの痛みを抑えるようにしています。

表面麻酔には十分な効果があると確認されており、痛みを抑える処置として有効です。(※1)また、表面麻酔のために特別な費用はいただいておりませんので、請求が多くなることもありません。

※参考文献1)

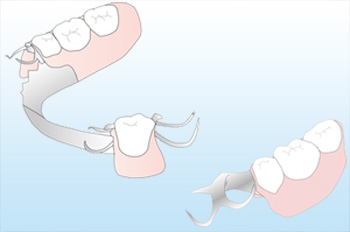

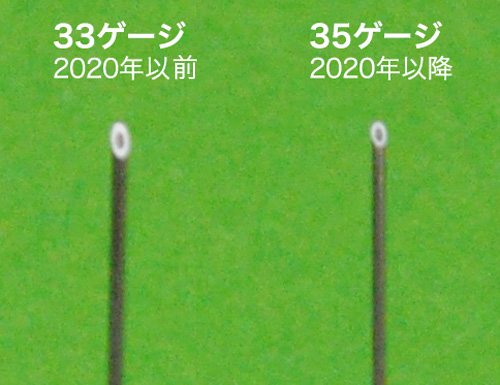

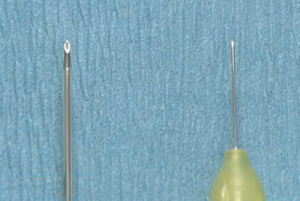

アップル歯科で使用している注射針は35ゲージという非常に細い注射針です。針先の太さがわずか0.2mmと、注射針の中でも極めて細い注射針で、蚊に刺されるのと同程度の細さと言われています。

元々は、糖尿病患者のインスリン注射の痛みを軽減できるように開発された注射針です。痛点を避けるという観点から考えても、細い針であればあるほど痛みは感じにくくなるのは確かです。

2020年2月より、麻酔針が更に細くなりました。従来(2020年2月まで)の麻酔針も、とても細い針を使用しておりましたが、更に細い針となります。

従来までの33ゲージの針と比べて、約0.3mm細くなりましたが、内径はどちらも0.11mmと同じで、麻酔の注入圧に増加はないため、針が細くなった分だけ痛みが軽減すると言えます。

肉眼ではちょっと細いことが分かる程度ですが、そのわずかな差が麻酔時に大きな差を生むこともあると考えて、よりよい道具の導入を進めています。

歯の治療で痛みを感じなくするための一番の方法は、局所麻酔です。しかし、その局所麻酔が痛くて苦手という方もいらっしゃいますので、当院ではこの局所麻酔を重点的にトレーニングしています。

局所麻酔中に痛みを感じることが多いのが、麻酔液を注入する最中と言われています。(※2)ですが、針を刺す場所・注入時の工夫により、その痛みを大幅に軽減することが可能です。

アップル歯科では全ての歯科医師が「痛みに配慮した麻酔」の手技を修得しています。

※参考文献2)

アップル歯科では、通常診療の中で痛みに配慮した治療の第一の手段は、麻酔の打ち方(効かせ方)だと考えております。だからこそ私たちは、麻酔の打ち方や方法に細心の注意と努力を払い、痛みを抑える工夫をします。

目標とするところは患者様に「いつの間に麻酔が終わったの?」と聞かれるくらいの、痛みの少ない麻酔を目指します。

※参考文献3)浸潤麻酔時の痛みを軽減させる注射法としては、痛点の少ない部位を考慮して刺入すること、最初に粘膜下にゆっくり注入し、徐々に深部へと針を進める、そしてゆっくりと一定の軽圧で注入することがあげられる。

この記事の編集・責任者は歯科医師の井津上卓也です。

歯科医師 井津上 卓也

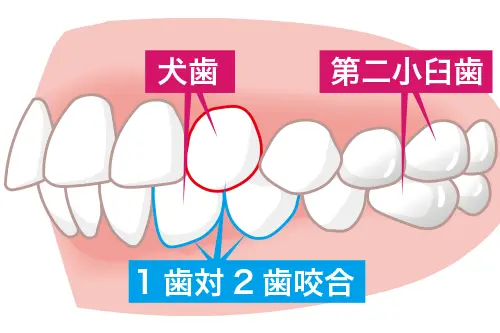

歯は通常、成人であれば28本(上下の親知らずを含めると32本)、上顎(あご)と下顎(あご)の歯が噛み合ってお互いの機能しています。理想的な咬み合わせは上顎1本に対し、下顎2本が咬み合う「一歯対二歯咬合」という状態です(図1)。

とはいえ、正常な咬合でなくても、必ずしも問題があるわけではありません。特に痛みや違和感を覚えず、日常生活に問題がなければ気にすることはありません。

しかし、咬み合わせの問題は年齢と共に現れたり、ある日突然症状が出てくることもあります。咬み合わせの治療は、その症状ごとに対応は異なってきます。

痛みや違和感に対し適切なアプローチをすることで、症状を抑えるだけでなくその原因を排除することを目的として行います。

日常生活の中で、お口の病気はむし歯や歯周病だけではありません。「何かおかしいな」と思ったらまずは歯科医師による診断を受けましょう。

図1:一歯対二歯咬合(理想的な臼歯の位置関係)

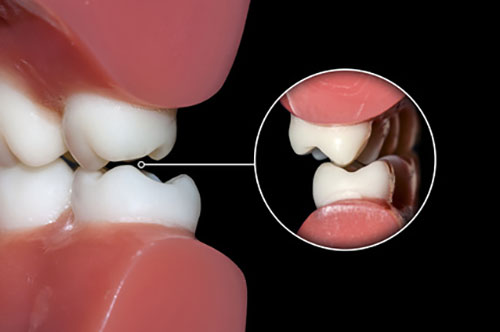

咬合性外傷は歯ぎしりや高さの合っていない歯の修復物などが原因となり、特定の歯に異常な力が加わり続けることによって起こる1次性咬合外傷と、歯周病により歯を支える骨が減少することで、通常の咀嚼程度でも受け止められなくなる二次性咬合性外傷の2つに分けれられます。

治療法はそれぞれの原因に応じて行う対処療法となり、1次性の場合は咬合調整や修復物の調整、やり直し、ナイトガード(マウスピース)による咬合力の緩和などを行っていきます。

二次性の場合は原因が歯周病となりますので、歯周病の治療を行い、状態を安定させるとともに、TBI(ブラッシング指導)によるセルフメインテナンスの見直しや、ナイトガードによる咬合力の緩和などを行っていきます。

一般的にはスプリントというマウスピースによる治療を行います。明らかに原因が不良補綴の場合は、補綴物の調整などを行います。スプリントによる顎関節症の治療は論文でも広く認められています。(※8)

咬合調整(歯を削って高さや咬み合わせを調節する)も行うことはありますが、一度削ると元には戻りませんので、初期治療での咬合調整は基本的には行わないことが多いです。

場合によっては開口訓練などのご提案も致します。

むし歯を繰り返すには原因があります。主に考えられるのは、不正咬合による清掃不良や歯の修復物の劣化による不適合、セルフメインテナンス不良などです。 このうち不正咬合が原因であれば、歯列矯正が有効な場合があります。その場合必要に応じて歯列矯正をご提案することもあります。

修復物の劣化も咬み合わせの強さによる影響が考えられます。これに関してはナイトガードやスプリントなどのマウスピースによる予防を行います。

咬み合わせが関わる歯周病としては、2次性の咬合性外傷が考えられます。また、咬み合わせにより歯の一部に大きな負担がかかり、歯周病を悪化させるおそれがあることも分かっています。そのため、歯周病の治療(スケーリングやSRPによる歯垢・歯石の除去)の他に、原因となった咬み合わせの状態を改善する治療を行います。

治療法は咬合の状態によって異なりますが、マウスピースや不良補綴のやり直し、咬合調整などが考えられます。

一般的にはスプリントというマウスピースによる治療を行います。明らかに原因が不良補綴の場合は、補綴物の調整などを行います。スプリントによる顎関節症の治療は論文でも広く認められています。(※8)

咬合調整(歯を削って高さや咬み合わせを調節する)も行うことはありますが、一度削ると元には戻りませんので、初期治療での咬合調整は基本的には行わないことが多いです。

場合によっては開口訓練などのご提案も致します。

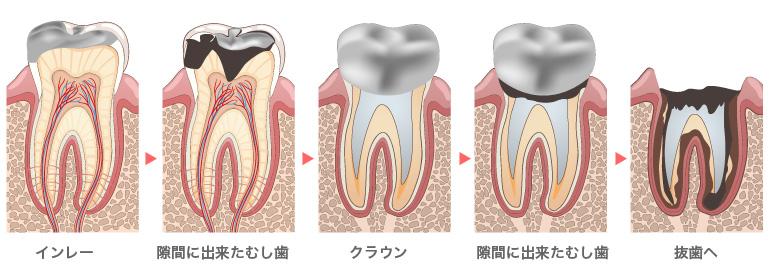

むし歯の治療が正常に行われていても、咬合力の強さにより、修復物が変形したり脱離(取れる)することもあります。この場合、修復物の高さを調整したり、修復物の材料・形状を見直す必要があります。脱離や変形、破損を放置していまうと、その場所は特に虫歯菌が溜まりやすい巣窟となり、二次カリエスの原因となります。

むし歯を繰り返すとその都度歯を削る必要があり、どんどん歯質を失ってしまい、最終的には抜歯へと向かう負のループを招いてしまいます。また、むし歯になるのは修復物をしていた歯意外の歯にも大いに可能性がありますので、取れたり・割れたり、隙間を感じたらすぐに歯科に事が大切です。

治療法は咬合の状態によって異なりますが、マウスピースや不良補綴のやり直し、咬合調整などが考えられます。

咬み合わせに関連して起こるのが肩こり・頭痛・めまい・イライラなどの症状です【参考文献】(咬合と全身の機能との関係)。

これは顎の筋肉とつながっている筋肉や、それらをかばおうとして起こる筋肉の緊張、噛み締めによるバランスなどが考えられます。歯科ではこれらの咬合関連症の治療を目的とした治療はできません。しかし、咬み合わせの問題を解決することで、偶発的にこれらが改善することは論文などでも確認されています。

肩こりや頭痛が続いてお悩みの方、歯切りしや強い食いしばりはありませんか?咬み合わせをスプリント等で治療することでそれらの悩みが改善される可能性はあります。(※9)

参考文献

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

※8)スプリントを装着により, 咬合不正者におけるタッピングポイントの『ばらつき』を減少させる傾向が示唆された。

※9)スプリントを装着することによって右回旋であった姿勢が左に旋回して正しい姿勢になった。また、スプリントの装着によって月経困難も回復し、背筋痛や腰痛の再発も認められず、安眠できるようになった

痛みを緩和するための麻酔が痛くては元も子もありません。痛みを感じにくい注射の手順をご紹介します。

表面麻酔

針を刺す場所の歯茎の表面を麻痺させます。左の写真のジェルを歯ぐきに塗って表面を麻痺させます。

極力細い針の使用

極力細い針を使うことで、注射の痛みを減らします。針が細いほど刺す痛みを感じにくいのです。アップル歯科では、現在最も細いといわれる35ゲージを使っています。

麻酔薬の温度管理

麻酔薬の温度を体温と同じ位に温めることで、薬液を注入する際の刺激を減らします。特に冬場に活躍します。

電動麻酔による痛みの軽減

電動麻酔器のIC制御で一定の圧力・速度で麻酔を注入するので、痛みの少ない注射を可能にします。Dr.のテクニックに差がでにくく、小児歯科でもよく用いられています。

歯科医師のテクニック

痛に配慮した麻酔には、歯科医師のテクニックも必要です。麻酔の際に、針を動かさず歯茎を振動させて針を入れることにより、刺入の痛みを減らします。薬液を注入する速度も、ゆっくり、一定に保つことで刺激を減らします。アップル歯科では全ての歯科医師が「痛に配慮した麻酔」のテクニックを身に着けて初めて診療に当たることができます。

あなたも明石アップル歯科で「痛みに配慮した麻酔」を体験してみてください。

「歯医者嫌い」にさせないために

明石アップル歯科では「仲良し治療」をコンセプトにお子様一人ひとりのペースに合わせて治療を行なっています。痛がったり、怖がっているお子様に強引な治療を行ってしまうと、それがトラウマとなり、歯医者嫌いになってしまうこともあります。歯医者に通えなくなったお子様はむし歯が出来ても治療に通わず、どんどん感染・進行して手がつけられなくなることもあります。緊急性がな場合は、徐々に歯医者に慣れてもらうところから始めます。

また、将来的にむし歯の治療痕や銀歯のない健康的なお口を保つために、子供の頃から予防に通うことを推奨しています。

一緒にお子様の歯を守り、育てていきましょう。

仲良し治療のポイント

乳歯は、なぜ大切なのでしょうか?

乳歯は生後8ヶ月ごろから生え始め、3歳くらいまでに、上下あわせて20本生えそろいます。乳歯を使う期間はすごく短いですが、その間に乳歯が果たす役割は重要です。

「ものをかむ」という歯本来の役割はもちろん、「永久歯が正しく生えるための案内役」という、とても大切な役割をになっているのです。乳歯はすぐ抜けるからと、おろそかにはできません。乳歯を健康に保つことが、一生使う永久歯を丈夫にすることにつながるのです。

あかちゃん(6ヶ月~1才半頃)の虫歯予防

前歯が生え始めたら、歯を磨くことよりも、お口を開けたり歯ブラシの感触になれることを目標に、遊び感覚で磨き始めましょう。習慣づけのためにも、お子様本人にも乳児用の歯ブラシを持たせり、食後に歯みがきタイムを作ると良いでしょう。

お口を清潔に

1日最低2回のお母さん磨きを心がけてください。特に虫歯は寝ている間に作られるので、夕食後(寝る前)は念入りに磨いてください。

離乳食

お母さんの口から、赤ちゃんの口にスプーンなどを介して、虫歯菌が移り、虫歯の原因になることがあります。

飲み物に注意

乳酸菌飲料、炭酸飲料、スポーツドリンク、100%ジュース、コーヒー牛乳などは極力避け、水分補給はお水、お茶にすることです。実は飲み物から発生するむし歯も少なくありませんので注意が必要です。

フッ素塗布

フッ素にもいろいろな種類応用法がありますので、ご相談下さい。

おやつは決まった時間、決まった量に

虫歯の原因になりやすいのは量より糖の摂取する頻度にあります。

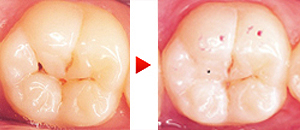

一言にむし歯と言っても、進行具合によって治療方法が異なります。当然、小さな段階で治療ができれば少額・短期間で治療が済みますし、大きければ詰め物・被せ物・根管治療・抜歯など、治療負担が大きくなっていきます。

ご自身の歯にむし歯があるかどうかは、定期的な歯科医院での検査でチェックするようにしましょう。

ほとんど自覚症状がありません。

むし歯がエナメル質(歯の一番外側の硬い部分)までに限られたむし歯です。少しだけ削って、白い樹脂で埋めることで治療できます。

この段階で治療をすれば、痛みもあまりなく1回程度の来院で治療が終わります。

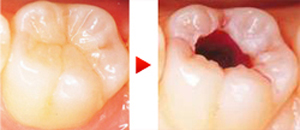

冷たいものや甘いものがしみたり、噛んだときに痛いことがあります。

エナメル質を越えて、歯の内部の少し深い所(象牙質)まで進んだむし歯です。むし歯になった部分が大きい場合は銀歯・金歯・セラミック等の詰め物で治すことが多いです。

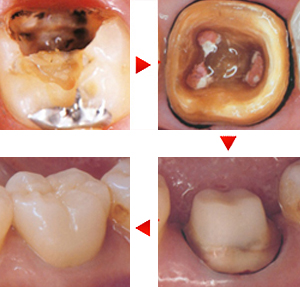

C3のむし歯は激しく痛むことがあります。ここまで進行してしまうと、歯の神経を取る根管治療を行う必要があります。

根管治療を行う事で痛みを取り除いて歯を残すことができますが、神経が無くなるため歯はもろく掛けやすくなってしまうため、歯の寿命は短くなります。

腐った根だけ残り、根の周囲に膿が溜まることがあるため、口臭もひどくなります。

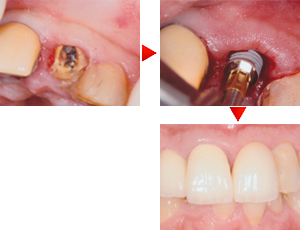

むし歯が進行し過ぎて、歯の根っこの中までむし歯になっている状態です。この状態を放置すると、歯に土台を立てて被せ物を入れることもできなくなってしまうほか、他の歯へのむし歯の感染を防ぐために歯を抜かないといけない場合が多いです。

歯を抜いた後は、インプラント・入れ歯・ブリッジという3つの選択肢の中から治療を選ばなければなりません。

※移植等の特殊な条件を除く

STEP1

口の中にはたくさんの細菌が住んでいます。その中の一つであるミュータンス菌が主なむし歯の原因菌です。

STEP2

口の中の菌が増えると、歯の表面にネバネバした物質をつくります。(バイオフィルムと言われています)

STEP3

ネバネバした物質の中にむし歯菌や他の細菌が住みつき、どんどん増えていきます。これが歯垢(プラーク)といわれるものです。

STEP4

歯垢(プラーク)の中のむし歯菌は食べ物の中の糖質を材料に酸を作り、次第に歯を溶かし始めます。これがむし歯です。

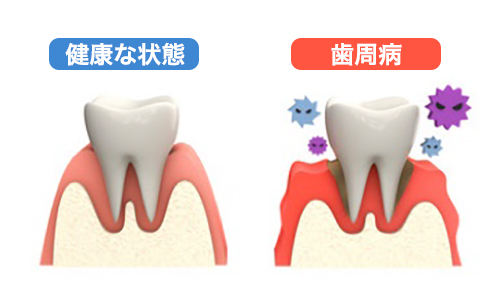

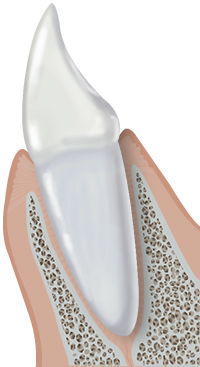

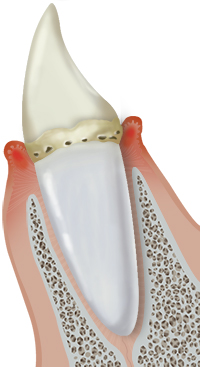

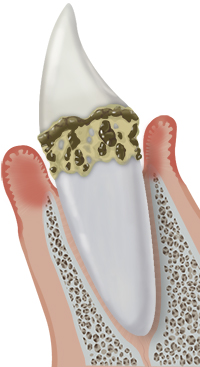

歯は歯槽骨(あごの骨)によって支えられています。お口の中に汚れが溜まるとまず歯茎が炎症を起こし、腫れたり出血したりします。この炎症が続くとやがて歯槽骨も炎症を起こすようになり、骨が溶かされ、歯を支えられなくなり抜けてしまいます。これらの症状を総称して歯周病と言います。

歯周病は感染者数の多い感染症として知られており、ギネスブックにも掲載されたことのある身近な病気です。また、感染者数が多いだけでなく、歯が抜ける原因の第一位を占めるほどリスク・実害の高い病気でもあります。

歯周病は歯が抜けてしまう1番の原因と言われています。(※1)歯茎がブヨブヨとして出血したり膿が出るような、歯周病の末期状態は歯槽膿漏と呼ばれています。

歯周病(歯槽膿漏)は歯周病菌を含んだ汚れ(歯垢・プラーク)が溜まることが原因で進行します。

第2回永久歯の抜歯原因調査報告書より、

図29「抜歯の主原因(全体)」を元に独自に作成

※1)抜歯の主原因別の割合を図29に示す。最も多かったのは歯周病(37.1%)で、次いで、う蝕(29.2%)、破折(17.8%)、その他(7.6%)、埋伏(5.0%)、矯正(1.9%)の順であった

0.5〜2mm

なし

歯周病は歯肉溝に汚れ(プラーク)が溜まることで進行します。

4mm以内

歯根長の1/3未満(<15%)

歯肉にプラークがたまり、歯肉が炎症で腫れることで歯周ポケットになります。

5mm以内

歯根長の1/3未満(<15〜33%)

歯周病菌が歯の周りの組織に侵入し、歯を支えている土台となる骨が破壊され始めています。

6mm以上

歯根長の1/3を超える

歯の周り骨も歯の根の長さの半分近くまで破壊され、歯がぐらつき始めます。

6mm以上

歯根長の1/3を超える

歯の周りの骨が半分以上破壊され、歯はグラグラと揺れます。

歯周病は歯周ポケットが深くなることで、そこに歯周病の原因となる細菌が住み着きます。細菌にも種類がたくさんあるのですが、このような深いポケットに住み着くタイプの細菌は強い匂いを放つ物質を放出します。これらは卵や野菜が腐った時に発生する臭いと同じ成分です。

自分の口臭は気づきにくいですが、歯周病にかかっているとこのような不快な臭いがお口から発生していますので、周囲の人に指摘されて受診する方も少なくありません。

歯周病は歯の周りだけでなく、歯周病原菌が血液中に入り全身をめぐることで、以下のように全身的な病気の原因となる可能性があります。

特に糖尿病は関係の深い病気として知られており、歯周病にかかっていると糖尿病にかかる確率が2.6倍も上がるといった調査結果もあります。

睡眠中「ギリギリ」と不快な音を出してしまう人といえば、頭に浮かぶ人もいるのではないでしょうか?この「ギリギリ」を歯科ではブラキシズムと言い、歯を悪くする原因の一つでもあります。

実はこのブラキシズム、就寝中のみと考えている人も多いようですが、日中も日常的に起こっているケースがあります。歯牙接触癖(Tooth Contacting Habit)と言い、睡眠中の歯ぎしりと同じく、歯を噛みしめることにより歯や歯を支える骨にダメージを与えています。

通常、起きているときは上下の歯は当たっていない状態が正常です。食事や発声のとき以外に歯が当たっていると感じたら、ブラキシズムかもしれません。一度歯や歯肉、歯を支える骨に問題がないか、歯科で見てもらいましょう。

就寝中の歯ぎしりの原因は、実は現在のところ解明されていません。今の所原因として考えられているのが、ストレス・遺伝・飲酒・喫煙・カフェイン・薬の服用などです。ストレスに置いては、「就職面接」「親子喧嘩」「急ぎの仕事」をしているときはブラキシズムが強く起き、「ハワイで休暇」を送っているときはブラキシズムの発生が弱かったという実験データがあります(※1)。

このことから、ストレスがブラキシズムに関わっていることが考えられます。とはいえ、原因がはっきりわかっていない以上、根治療法(悪くなった原因から取り除く治療)は難しいと言えますが、歯科ではその対処療法を行うことで、ブラキシズムから歯やその周りの組織を守る治療を行います。

※1)感情的要因(不安、恐怖、欲求不満、怒りなど)は、筋緊張と口癖を誘発するという点で、TMJ障害の病因に重要な役割を果たします。

歯ぎしりが強い人は、「ギリギリ」という不快な音を出してしまうだけでなく、自身の歯や身体にも影響を及ぼすことがあります。

歯ぎしりや食いしばる力によって、歯、や歯ぐき、歯を支えている骨、顎の関節を負傷する、咬み合わせによる外傷を負う可能性が高くなります。毎晩の歯ぎしりにより、特に失活歯(神経を抜いた歯)などがあれば、その応力によって破折(歯の根にヒビが入る状態)する可能性があります。破折すると多くの場合抜歯せざるを得なくなります。

歯の修復物は、金属やセラミックが利用されています。銀歯の場合、その硬さから噛み合う歯を傷めたり、繰り返す歯ぎしりによりズレが生じて、不良補綴となり二次カリエスの原因となることがあります。セラミックの場合は金属に比べて硬さはないため、噛み合う歯への影響は少ないものの、歯ぎしりや食いしばる力により割れたりかけたりすることがあります。

歯ぎしりによってギリギリと上下左右に歯をこすり続けると、歯の表面の組織であるエナメル質が減っていきます。エナメル質がなくなると中には象牙質・歯髄という柔らかい部分が露出し始め、冷たい飲み物や甘い物、歯ブラシ等の刺激によりしみたり痛みを感じることがあります。

歯ぎしりには歯を横方向にギリギリと擦り合わせるグライディングと、上下の歯を噛みしめるクレンチングがあります。これらを繰り返すことで歯質は徐々にすり減ってしまい、最終的には露髄といって神経が露出してしまい痛みを伴うことにもなり得ます。

また、すり減りだけではなく時には欠けたり歯冠にヒビが入ったり、そこからむし歯になりおそれもあります。歯に入った亀裂はむし歯・歯の審美障害・歯の破折・歯髄疾患などのさまざまな症状を誘発するおそれがあることが分かっています(※2)。「歯が小さくなった」「欠けた」「ヒビのようなものがある」と感じたら早めの受診をお薦めします。

歯ぎしりは顎を上下・左右に動かす動作を繰り返します。その動作は無意識であっても筋肉を使っています。人が寝ているときの咬合力は、50kg〜100kgと言われており、ある研究では覚醒時思い切り噛む力の116%に相当するという結果も出ています。つまり、それだけの力を顎の筋肉が発揮しているということです。顎の筋肉は、肩や腰の筋肉にも干渉し、それが原因で肩こりや頭痛に関係することが分かっています。また、筋肉を毎日繰り返し使っていると、身体は筋肉質になるように、顎もそれによりエラが張ったり、口の中に骨隆起という力こぶができたりします。

加えて高齢者では亀裂が破折に進展したと思われる例もみられたが(図1F),これは亀裂線の拡大による歯質の弱体化,唾液分泌の減少による口腔乾燥環境の形成,多数歯欠損による残存歯への咬合力の集中などさまざまな影響を原因とするものであろう

歯根破折とは、歯の根にヒビが入ったり、割れたりする重症化した咬合性外傷の症状です。

歯根破折は外傷(ケガ)でも起こり得ますが、咬合力による歯根破折についての実験的研究の結果(※1)によると、繰り返しの応力による疲労破壊が原因と考えられています。

これは永年の咬合力によって小さな亀裂が生まれ、ストレスの蓄積により破折することが多いということです。ですから、年を老えば老うほど破折のリスクは高くなることが言えます。

歯根破折の原因は、前述した通り咬合力と応力の蓄積によるものであると考えられますが、正常な咬み合わせや咬合力では起こることはありません。しかし以下の条件が重なると破折しやすくなります。

特に神経を失った歯は天然歯のようなしなりが効かなくなり、上や横からの力に対する耐久力が落ちるため、食いしばりや歯ぎしりなどのストレスにより疲労し、最終的に破折する可能性は高くなります。

歯根破折を起こしてしまうと、どのような治療を行なっても予後が悪いため、抜歯の診断を下す場合がほとんどです。ショックを受ける患者様も多く、『抜けるまでそのまま使いたい』という方もおられますが、そのまま放置していると、顎の骨を溶かしたり隣の歯に悪影響など更に多くの歯を悪くしたり失う原因となってしまいます。そのため、残念ではありますが、「インプラント」「ブリッジ」「義歯(入れ歯)」の3つから、抜歯後の治療を検討していただく必要があります。

破折の可能性のある歯の周辺の歯肉が、歯周病のように腫れたりブヨブヨになることがあります。

サイナストラクトというポツリとしたでき物が出来ることがあります。このでき物は膿の出口のようなもので、歯肉の内部で何かが起こっているサインとして読み取れます。フィステルは歯根嚢胞の際にも出現します。

差し歯がグラグラし始めれば、破折を疑います。また、何度着け直しても取れる差し歯は歯の根が割れて広がったため、土台が抜けてしまった可能性があります。取れた差し歯に金属の棒などが付いていたら、破折の可能性は更に高まります。

残念ながら、歯根破折と診断された場合、ほとんどのケースが抜歯となります。もちろん100%ではありません。しかし、大多数の場合その歯を救うことができないというのが現状です。

中には、治療が可能な場合もあります。「歯の根の上部のみ破折している」「破折線が短い」などという例です。保存できる破折とできない破折については、こちらに詳しく説明しておりますので参考にしてください。 歯の根が割れたら治せない?歯根破折の症状と治療

WEBサイトなどでは、破折に対し「接着最植術」という、歯を意図的に抜いて接着剤で結合し、戻すという治療も散見しますが、こちらは早期に抜歯になるリスクや適合条件の厳しさ、失敗した場合の患者様の負担を考え、当院では積極的に行うことはありません。

就寝中、食いしばりや歯ぎしりによる歯にかかるストレスを減らし、歯のすり減りも予防します。また、歯と歯の間の緩衝材のような効果も期待でき、顎関節への負担も減らします。

不良補綴(合っていない詰め物や被せ物)があれば作り変えや調整を行う必要があります。欠損がある場合は咬み合わせを考えた欠損補綴、不正咬合が原因の場合は矯正治療で咬み合わせを整えることも選択肢の一つとなります。

失活歯(歯の神経を抜いた歯)の場合、土台(コア)にファイバーコアなどの柔軟性のあるものを選ぶことで歯に優しく、破折リスクの軽減が期待できます。

※1)参考文献

むし歯は①歯の質、②むし歯菌、③そしてむし歯菌の栄養になる食物(糖)が組み合わさって、むし歯が発生します。

いずれも単体だけではむし歯はできないと言われています。つまり、歯質を育て、菌の住処を排除し、食後の歯磨きを徹底することがむし歯予防の大前提となります。

具体的なむし歯予防の方法は主に以下の3つになります。

むし歯は、見えないところや歯ブラシが届きにくいところにできやすい病気です。

これらの部位をしっかり磨くセルフケア(歯磨き・フロス)を心がければ、むし歯のリスクを下げることができます。

C4にまでなると根の周囲に膿を持つことがありますが、体の抵抗力が下がると炎症が急に現れ激しく痛むことがあります。

また、むし歯は歯を溶かすだけではなく、敗血症や動脈硬化、蜂窩織炎など、命に関わる病気の原因となることもあります。歯のためにも身体のためにも、早期発見・早期治療が良いと思います。

初期むし歯の発見は難しいため、自身ではなかなか見つけられません。定期検診を受けることでむし歯は早期に見つけましょう。

歯周病(歯槽膿漏)は、全身の健康に大きな影響を及ぼす病気です。

以下のような症状があれば、要注意となりますので、歯科医院の受診をオススメいたします。

2つ以上あれば、要注意!5つ以上は、危険な状態と言えます。できるだけ早く対策をしていきましょう!

予防を行い、虫歯を作らない環境を作るのが、この時期です。

どの年齢でも、虫歯の予防の基本は歯磨きです。

虫歯に感染していなくても1日2回、フッ素入りの歯磨き剤をつけてブラッシングしてください。

また虫歯の治療ができるようになるのもこの時期ですが、中にはすでに乳歯から永久歯に生え変わり始め、歯の並び方が複雑になっている場合もあり、実際に隅々まできちんと磨けているとは限りません。

ですから、お子様の「自分でできる」意欲はほめた上で、「できないところはお母さんが」と必ず仕上げをしてあげてください。

それから、虫歯になりやすいリスクに応じて、予防処置をしてもらう事が大事になります。

上顎と下顎に何本か歯か残っているにも関わらず、自分の歯で咬むところがなくなってしまい、バランスの悪くなってしまった状態をすれ違い咬合といいます。

すれ違い咬合になってしまうと、「どんな治療をしてもどんどん悪くなる」「顔が歪んだように変形してしまう」「背筋が歪み、姿勢が悪くなる」等の深刻な症状が現れるという特徴があります。たとえば、上顎は右側の歯が、下顎は左側の歯のみ存在していればかむところは無し、すなわちすれ違い咬合ということになります。「欠損歯列の評価とリスク予測(※1)」という論文の中では『重症 な欠損歯列とは従来からいわゆる「すれ違い咬合」症例 と言われている』と記しています。つまり、歯を失った「欠損歯列」の中でも重症であるということになります。

同時に、歯科医師に対して『二歩三歩手前で可能な限りさ らなる重症化への流れを止めることが求められる』ともあり、すれ違い咬合による機能不全を起こす前に治療を開始する必要のある咬み合わせと言えます。

すれ違い咬合の主な原因は前述した通り歯を失ったことに起因します。状態としては上は「右側だけ歯がなく、下は右側の歯が残っている」、あるいは「上は左側だけ歯がなく右側だけ歯がなくなっている」場合、もちろんその左右前後対象も同じです。

片側だけ歯が残っている状態で入れ歯をした場合、入れ歯と自然の歯が咬み合うと、自然の歯の力の方が強くなります。また、自然の歯が咬み合っている部分はその部分に集中的に咬合力がかかり、ダメージが蓄積していきます。

それらが原因で、入れ歯がすぐに合わなくなったり、咬合平面という咬み合っている部分が削れて不安定になったり、「顎堤」という残された歯槽骨と粘膜によって形成される堤状の高まりの部分が異常に吸収され顎や顔が歪みはじめ、その影響で姿勢やバランスを悪くすることもあります。

すれ違い咬合を放っておくと、自然の歯と咬み合っている部分の歯肉と下の骨がどんどん吸収され、顎が薄くなっていき、顔つきが変わってきます。

さらに、残っている歯も咬み合う歯がないので、支えを失いもろく抜けやすくなります。

また、すれ違い咬合のほとんどが難症例となるため、放っておけばおくほど治療が困難になっていきます。

論文(※1)によると、『欠損歯列は長い時間軸でみると継続的に無歯顎方向に進行する』とあります。つまり時間の経過とともにすべての歯を失っていく過程を辿っているということになります。

その対策として『現在の問題解決』と『将来歯列を重症化させない対策』を考える必要があるということです。

まずは義歯やインプラントなどの治療により、これ医異常悪化しない咬み合わせにすることで、将来的に全ての歯を失うことを阻止する対策となります。すれ違い咬合の場合、通常の義歯では対処できない場合が多く、周りの歯に影響を与えず、単体で歯を支えるインプラント治療は有効な治療法と言えます。

※1)欠損歯列は長い時間軸でみると継続的に無歯顎方向に進行する

ただし、前述したとおり、すれ違い咬合のほとんどは難症例とされており、咬み合せを整えるよう考えられた治療計画が最も重要となってきます。

インプラントは咬み合せによっては天然歯を破壊してしまう場合も、その逆の天然歯によりダツリしてしまう場合も考えられます。また、磨り減ってしまった骨にそのままインプラントを埋入することもできなくなるので、早めの治療が大切です。

治療にはなるべく早目のアプローチと、重症化させないための治療計画を考える必要があります。歯が抜けて、顎や自分の顔に少しでも違和感を感じたら、お早めにご相談ください。

「高い振動を与えることによって末梢神経を刺激し、脳への疼痛伝導路を遮断すれば、痛みは感じにくい」という理論を利用し、毎分10000回振動するバイブラジェクト本体を、注射器に装着して使います。論文では、約8割の患者様に痛みが少ないという結果が出ています。

参考文献:Efficacy of a vibrating dental syringe attachment on pain levels

電動麻酔器のIC制御で一定の圧力・速度で麻酔を注入するので、痛みの少ない注射を可能にします。

対外から麻酔液を注入する時に、体温と麻酔液に温度差があると、それが刺激となり痛みも大きくなってしまいます。

注射の前に麻酔液を温めることで、麻酔時の痛みが減ります。

できるだけ痛みを感じないような治療を心掛けています当院では、歯肉を麻痺させる表面麻酔の後、麻酔注射をおこなっています。

この記事の編集・責任者は歯科医師の井津上卓也です。

歯科医師 井津上 卓也

ずっと健康な歯を保つために

兵庫県明石市の訪問歯科は

アップル歯科へ

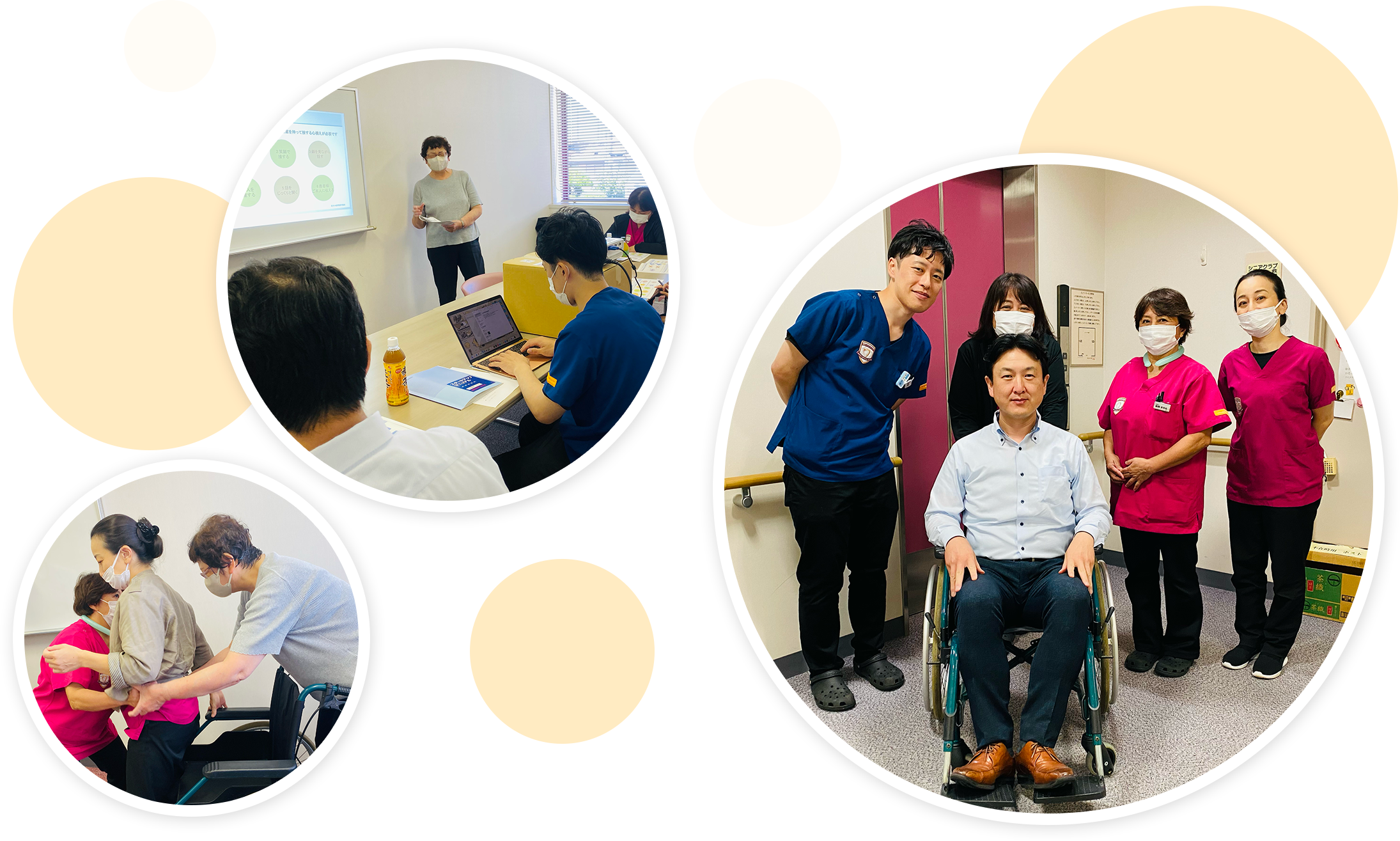

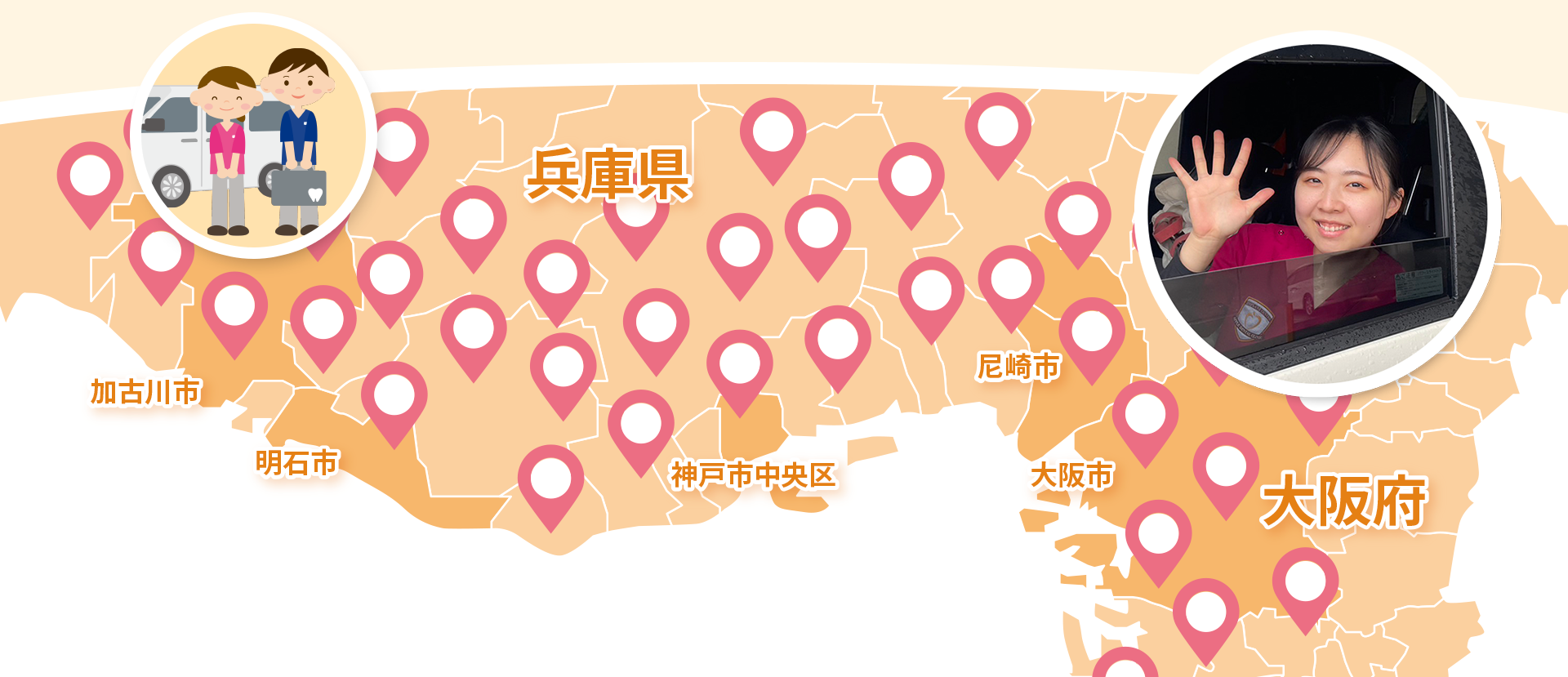

私たちは兵庫県に4医院(明石・加古川・三宮・尼崎)、 大阪は3医院(梅田・難波・枚方)の7医院を運営している医療法人です。

お体が不自由であったり、歯科医院への通院が困難な方のために、歯科医師・歯科衛生士がご自宅や施設に伺って診療します。

当院の訪問歯科診療は、車椅子をお使いの方の治療も可能です。

診療時に、車椅子から移乗が必要である場合は、出来る限り患者様のお身体に負担をおかけしないようスタッフがお手伝いいたしますのでご安心くださいませ。

安全かつ、ご本人が動きやすい姿勢をつくり、安心して移乗ができるよう心がけますので、ご協力いただければ幸いです。

※その他エリアの訪問につきましては、一度お問い合わせください。

※その他エリアの訪問につきましては、一度お問い合わせください。

アップル歯科の訪問チームは、施設だけでなくご自宅へも伺います。

普段は外来診療で治療を行っている歯科医師や歯科衛生士の中から選定を行いますので、歯科医院と同じレベルの治療を行うことが可能です。

歯科医院への通院が難しいご家族や、お知り合いがいる場合等、訪問診療についてのご相談はお気軽にお問い合わせください。

サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの家

介護付き有料老人ホームさわやかこうべにし館

サービス付き高齢者向け住宅ひだまり

介護付き有料老人ホームさわやかあかしの里

高齢者ケアセンターながた

ご自宅への訪問診療も

行っております。

まずはお電話でお問い合わせください。 要介護者本人様、ご家族様のご要望やご希望をお伺いします。

お電話にてヒアリングさせていただき、訪問が可能であれば日程調整を行います。

歯科医師や歯科医衛生士がご自宅や施設へお伺いし、治療方針や期間、費用のご説明をします。

ケアマネージャーさんと連携して治療や口腔ケアを行います。ベッドや車椅子での診療も可能です。

患者様のお口の状態を診ながら、今後のスケジュールについてお話させていただきます。

この年頃になると、ほとんど大人の歯のかみ合わせが、出来上がってきます。

この時期にお口の環境を整えていくことで、健康なかみ合わせの歯を作っていく、大事な時期となります。

定期検診を中心に、かみ合わせの変化を診ていきます。

虫歯をつくらないために

虫歯になると、歯科医院で削って詰めてどんなに上手に治療できても、自分の天然の歯とは比べものになりません。まして、抜いてしまったら・・・。

自分の歯で何でもよく噛んで楽しく食事ができ、大きな口をあけて心の底から笑い、美しい表情を保つ・・・そんな「当たり前の毎日」を子供たちに送らせてあげましょう。

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

※日曜・祝日診療は右記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

明石以外でもアップル歯科の治療を受けられます

明石・神戸周辺のアップル歯科